Сегодня сложно представить, что девушка не могла выйти на улицу, поговорить с незнакомцем или выбрать, за кого ей выйти замуж. Однако триста лет назад для русских царевен и боярынь это была привычная реальность. Их жизнь пряталась за высокими стенами теремов, свобода строго ограничивалась, а проявление независимости осуждалось.

На Руси женщины находились в полной зависимости от мужчин. Боярин мог убить жену, отделавшись церковным покаянием или плетьми, а женщина за убийство мужа подвергалась жестокому наказанию — её закапывали по шею, так она оставалась до смерти. Развод был почти невозможен, но мужья могли отправить жену в монастырь за бесплодие или измену. Если жена сопротивлялась постригу, муж доводил её до состояния, когда больше ничего не оставалось.

Если жена не слушает мужа, то бей её, не стесняясь, но смиряя, чтобы она понимала свой долг перед мужем». — наставлял «Домострой.

Таков был образец патриархального уклада того времени. Тем не менее, в редких случаях женщина могла обрести влияние. Эта власть была исключением и зависела от обстоятельств. Пожилые женщины могли выходить в общество и появляться перед чужаками без ограничений стен собственного дома. Иногда старшие женщины получали власть и могли распоряжаться имуществом, особенно вдовы с осиротевшими сыновьями. Они выбирали жён для своих наследников и управляли домом. Яркий пример такой самостоятельности стала Елена Глинская, мать Ивана Грозного. После смерти мужа она стала регентом при малолетнем сыне и управляла государством, открыв тем самым окошко для других царственных особ.

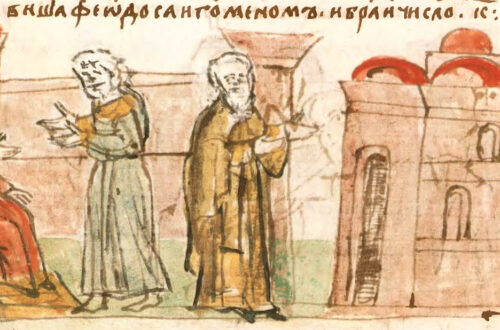

В то время боярыни и царевны жили в теремах — изолированных покоях, куда не допускали мужчин, видеть их могли только близкие родственники. Женщины обучались рукоделию, чтению молитв и псалтыря, но не хозяйству. На церковные службы и семейные праздники они надевали богатые наряды, но повседневная жизнь напоминала монастырскую. Считалось, что закрытый образ жизни ограждает женщин от соблазнов и сохраняет их добродетель. Даже жёны бояр оставались преимущественно в пределах своих домов и редко посещали подруг, только на женской половине.

В церкви же ей ни с кем не беседовать, молча стоять, пение слушать со вниманием и чтение святого Писания, никуда не оглядываясь, не прислоняться ни к стене, ни к столпу, и с посохом не стоять, не переступать с ноги на ногу; стоять, руки сложив на груди крестообразно, непоколебимо и твердо, телесные очи долу опустив, а сердечными – к Богу; молиться Богу со страхом и трепетом, с воздыханиями и слезами. Не выходить из церкви до конца службы, приходить же к самому ее началу. — Из «Домостроя»

Если теремная жизнь ограничивала всех женщин знатного сословия, то для цариц эти правила были ещё строже. Их изоляция подчёркивала сакральный статус и защищала от посторонних взглядов. Царицы и их дочери не показывались на публике, а если выезжали, то только в закрытых каретах. Даже во дворце их почти никто не видел. Врачи, приглашённые для осмотра, не могли напрямую прикасаться к их телам: пульс проверяли через тонкую ткань. Общение с внешним миром ограничивалось строго отведёнными правилами. Например, дворцовые служители, доставлявшие еду или доклады, не входили в покои. Они передавали всё через старших боярынь, служивших при царице. Даже сам государь, интересовавшийся здоровьем жены или детей, пользовался такой системой передачи сообщений.

Боярские дочери выходили в церковь. Часто девицы на выданье приходили на церковные праздники, иногда посещали другие приходы, чтобы показать себя. Так, например, царь Фёдор Алексеевич, шествуя в крестном ходе, заметил в толпе зрителей красивую девицу и велел приближённому узнать о ней, «кто она такова, обстоятельно осведомиться». Получив нужные сведения, царь указал её опекуну, «чтоб он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал». Но даже царь не мог устроить свидание с будущей невестой. Он лишь проезжал мимо дворца, чтобы увидеть ту в окошке.

Выбор супруги был важной задачей не только для царей, но и для знатных семей, где брак — основной инструмент для укрепления родовых связей. Судьбы боярынь часто решались в юности. Браки заключались без их согласия, часто невеста была старше жениха и выходила замуж около 20 лет. Но не редко бывали и ранние браки, когда девушек выдавали замуж в 12-14 лет за мужчин гораздо старше. Особое внимание уделялось выбору царских невест: проводился «смотр», где оценивались внешность, происхождение и поведение девушек.

На смотры невест собирали несколько сотен девушек. Подданные царя ездили по городам и высматривали самых красивых. Правда, многие пытались записать в претендентки своих «кривых и косых» дочерей, за что, бывало, наказывали. Другие, наоборот, прятали красавиц, не желая им сложной судьбы царевны. Под предлогом ограничения выбора для царя таких тоже наказывали.

…царь Иван Васильевич «велел смотреть у вас дочерей-девок, нам невест… А кто дочь-девку утаит, тому быть в великой опале и казни», — Анишкин В. «Быт и нравы царской России»

Но были и случаи, когда смотрины проходили только ради сохранения церемонии, когда царь уже приметил невесту.

Сестры и дочери царя обычно не выходили замуж. Никто не соответствовал их высокому статусу, а менять вероисповедание царицам запрещалось. Поэтому, даже если иностранные принцы сватались к царевнам, им отказывали — потенциальные женихи тоже не могли менять веру на православную.

Однако уже при Алексее Михайловиче, отце Петра I, начали происходить перемены. Царь нарушил правило неприкосновенности женской половины дворца и впервые пустил туда мужчину. В числе первых был Симеон Полоцкий, богослов, астролог, писатель, поэт и переводчик. Он был одним из умнейших людей своего времени. Алексей Михайлович поручил давать уроки своим дочерям. Одной из самых одарённых учениц стала царевна Софья.

Наталья Кирилловна, мать Петра I, также нарушала устоявшиеся традиции. Её поездка в открытой карете вместе с малолетним сыном вызвала шок среди народа, привыкшего к полной изоляции цариц. Люди опускали головы и боялись смотреть на царицу.

После смерти Алексея Михайловича и воцарения его сына Фёдора Алексеевича жизнь во дворце стала для царевен проще. Больше никто не мог им указывать, брат сам нуждался в присмотре из-за слабого здоровья, а мачеха появлялась в открытых экипажах. Софья была близка к брату и ухаживала за ним на мужской половине дворца, совершенно не скрываясь, и постепенно бояре привыкли к ней. Так царевны стали свободнее перемещаться по дворцу и строить свою личную жизнь, что ранее было невозможным.

Литература

А.П. Богданов «Русское воспитание и образование XVII века: наблюдения и размышления»

Е. В. Первушина. «Судьба российских принцесс. От царевны Софьи до великой княжны Анастасии»

В. Г. Анишкин «Быт и нравы царской России. Дворцовая жизнь русских царей и быт русского народа»

На обложке: К. Е. Маковский «Под венец».

Хорошо, что это прошлое. Мрак какой-то. Мракобесие даже.