Суровый холод. Узкая камера. Полная тишина, где даже шаги охраны бесшумны. Так проходили дни тех, кто оказался за стенами Шлиссельбургской крепости. Тусклый свет проникал только через маленькое окошко под потолком, в которое невозможно было выглянуть.

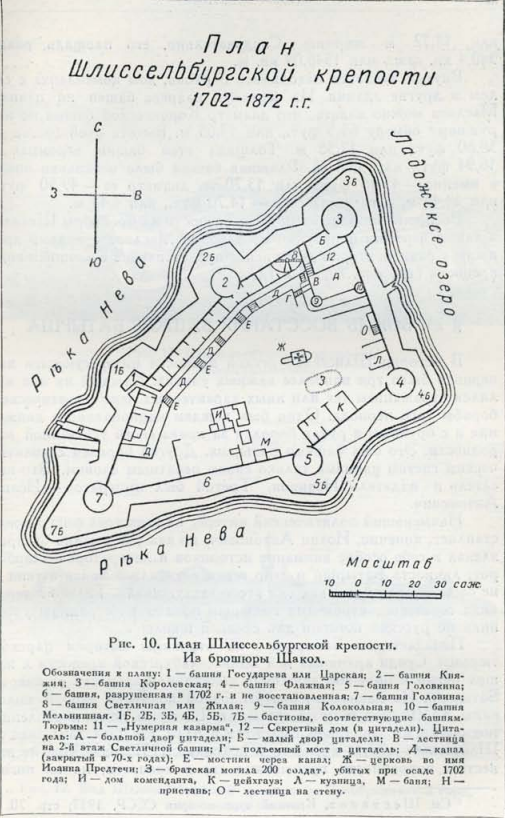

Крепость на Ореховом острове построена ещё в 1323 году по указу внука Александра Невского, как главный пункт защиты от шведов. И получила милое название «Орешек». Правда, через 300 лет шведам удалось захватить её. Только в 1702 году Петр I вернул крепость. Тогда она и получила своё название Шлиссельбург (нем. Schlüsselburg – «ключ-город»).

После основания Санкт-Петербурга и Кронштадта военное значение крепости уменьшилось. Тогда Шлиссельбургу нашли другое применение: он стал тюрьмой для политических заключённых.

Бóльшую часть своей жизни крепость оставалась политической тюрьмой, где время словно замирало, а каждый день казался бесконечным. Её называли «русской Бастилией» и «островом мёртвых» — если для заключённых это место и было лишь временной остановкой на пути к ссылке или каторге, оно оставляло след на всю жизнь.

Датский посланник, Ганс Якоб Штейн, побывавший в крепости, писал:

Её стены возведены из твёрдых скал и исполинских камней. У подножия расположено множество бастионов, орудия которых стреляют настильно по воде. Между крепостью и водой нет ни фута земли. Над стенами возвышаются четыре сильно укреплённые башни с артиллерийскими орудиями. Я считаю эту крепость одной из самых неприступных в мире.

Он ошибся в одном — стены крепости были сложены из известняка.

Первой политической заключённой стала сводная сестра Петра I — Мария Алексеевна. Она участвовала в заговоре против младшего брата вместе с Софьей. В Шлиссельбург заточили и первую жену Петра — Евдокию Лопухину, когда той уже было 58 лет. Её держали в изоляции и запрещали всякие контакты.

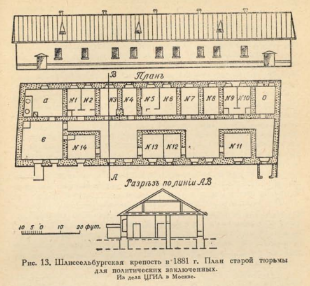

При Павле I, в 1798 году, в крепости построили специальное тюремное здание с одиночными камерами. До восстания декабристов в Шлиссельбург отправляли опальных дворян и членов царской фамилии, которые участвовали в заговорах и Дворцовых переворотах. После восстания, в 1825 году, в тюрьму стали пребывать декабристы. Позже здание получило название «Старая тюрьма».

Заключённых держали в крошечных, холодных и сырых камерах, которые переоборудовали из бывших военных помещений: башен, казарм и складов. Минимум мебели: деревянная кровать, стол и стул. Зимой стены покрывались инеем, а температура круглый год не поднималась выше 10–12 градусов.

Узников кормили скудно: суп из крупы, чёрный хлеб и редкие овощи. Из-за отсутствия витаминов в рационе заключённые часто болели цингой, что вело к ломкости сосудов, точечным кровоизлияниям, кровоточивости дёсен и выпадению зубов.

Правила в крепости строгие: за малейшие проступки назначали заключение в тёмном карцере на хлебе и воде. Контакты между узниками строго запрещались. Декабристы содержались в строгой изоляции, чтобы исключить возможность общения друг с другом. Многие не знали, что их товарищи также находятся в крепости. Когда прогулки разрешались, во двор выводили по одному, чтобы заключённые не видели друг друга.

Бывали примеры, что многие не выносили этого строгого заключения и сходили с ума. — вспоминал декабрист Николай Лорер свои опасения во время отправки в заключение, — Я уверен, что и со мной было бы то же.

Содержание каждого узника определялось отдельно, в зависимости от положения и совершённого преступления. В одно и то же время в разных камерах «Секретного замка» — цитадели внутри крепости, дополнительно защищённой со всех сторон, камеры которой позже превратились в карцер — сидели, иногда совсем не подозревая друг о друге, заключенные сюда по политическим, религиозным и уголовным делам.

Сначала к узникам обращались на «ты» — в те годы это сильно обижало дворян-декабристов. Многие узники протестовали против этого, в итоге охрана начала обращаться к заключённым в безличной форме: «Надо выходить», «Надо обедать».

За соблюдением правил круглые сутки наблюдала стража. На дежурных была мягкая, бесшумная обувь, они тихо подходили к камере и заглядывали в дверной глазок, проверяя узников. Тем, кого признавали менее опасными для государства, разрешалось вести переписку. Все письма обязательно прочитывались тюремной администрацией. Кого-то раз или два посещали родственники, прошения отправлялись напрямую императору, если администрация крепости не могла их удовлетворить. Иногда родные через охрану могли передать что-нибудь: еду, сигареты и деньги, на которые узники покупали что-нибудь в самой тюрьме.

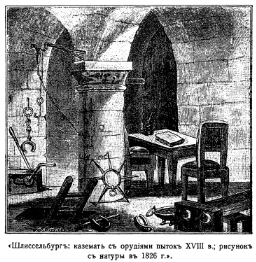

Другим так не везло. В крепости находились и камеры пыток, где узников заставляли признаваться в преступлениях или раскрывать сообщников.

Князья Долгорукие, выступившие против Анны Иоанновны, прошли через пытки и невыносимые условия заключения. Один из них не выдержал издевательств и умер в сырой камере, а тела остальных, по слухам, вынесли через тайные ходы в стенах крепости, чтобы никто не узнал, где они похоронены. Иван Круглый, старообрядец, открыто выступивший против официальной церкви, был замурован в крошечной камере без возможности общения с внешним миром. Ему оставили лишь узкое окошко для подачи хлеба и воды, но даже через него запрещали разговаривать. Он выбрал единственный протест, который оставался, — голодовку, и вскоре умер в полном одиночестве.

В Шлиссельбург отправляли и душевнобольных. Естественно, никаких возможностей для их лечения не было, отсутствовал и медицинский персонал. Единственное, что присылали, — смирительную рубашку для буйных. В крепости был только штаб-лекарь, медицинская помощь если и оказывалась, то лишь для поддержания жизни.

Самому молодому узнику не исполнилось и 16 лет на момент заключения. И хотя Шлиссельбургская крепость считалась политической тюрьмой, сюда сажали мошенников и других уголовных преступников.

Кому-то из узников Шлиссельбурга посчастливилось покинуть тюрьму после нескольких месяцев или лет заключения, отправившись на поселение. Но для других крепость стала последним пристанищем: они провели в одиночестве десятилетия и встретили здесь свою смерть.

В следующих статьях серии вы узнаете о судьбах шлиссельбургских заключённых — от царственных узников и дворянах до революционеров.

Литература:

М. Н. Гертен «История царских тюрем. Том 1»

М. Н. Гернет «История царской тюрьмы» Том 3

А. С. Пругавин «В казематах»

Е. Е. Колосов «В русской Бастилии»

Изображение на обложке: Moritz Bodenehr, Общественное достояние, commons.wikimedia.org